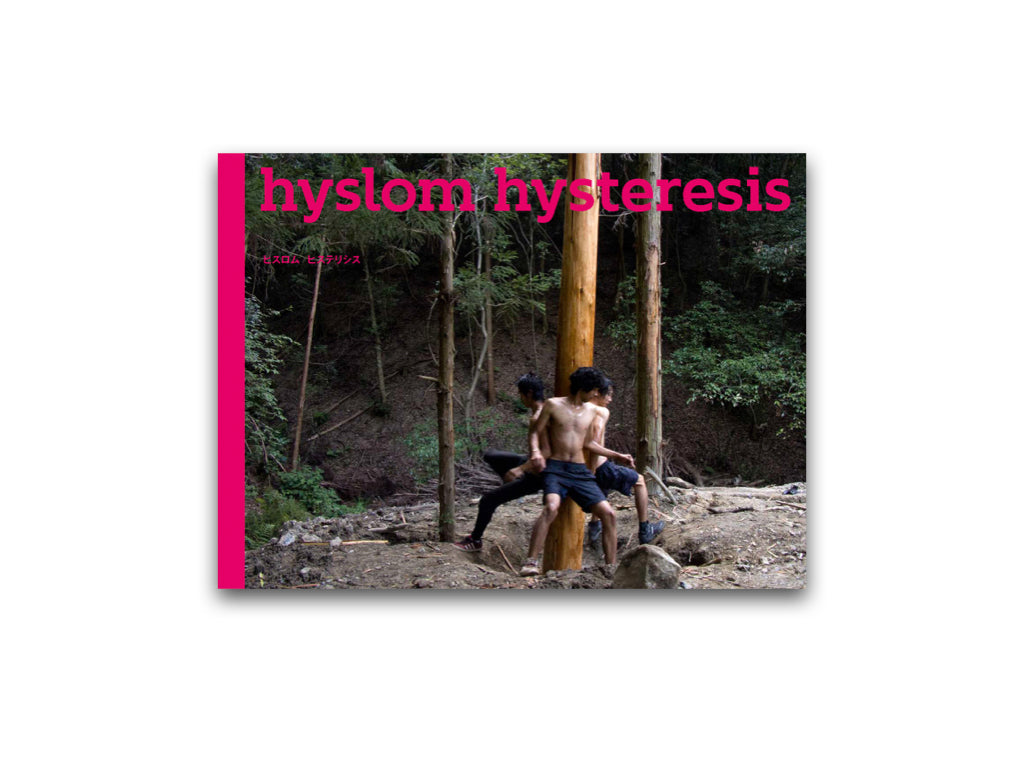

「ヒスロム ヒステリシス」

執筆:ヒスロム、志賀理江子(写真家)、林剛平(生態学者)、清水建人(せんだいメディアテーク)

編集:細谷修平、せんだいメディアテーク

ブックデザイン:伊藤 裕

165x223mm | 128ページ | 上製本

執筆:ヒスロム、志賀理江子(写真家)、林剛平(生態学者)、清水建人(せんだいメディアテーク)

編集:細谷修平、せんだいメディアテーク

ブックデザイン:伊藤 裕

アーティスト・グループ「ヒスロム」のこれまでの活動をまとめた記録集。

ヒスロムは、加藤至、星野文紀、吉田祐の3人によって構成され、 「フィールドプレイ」と称した身体によるアクションを各地でおこなっています。 身体を用いたアクションによって土地と人間の関係を探索し 失われた土地と身体との接点を再び見出そうとしているかのようにみえます。 スロムの表現は、わたしたちが自らを規定する近代的な人間像を解体し、 この世界に存在することへの前向きな意思をこめられています。

今までの活動や上記展覧会の展示風景などの多数の写真、志賀理江子をはじめとする3人によるエッセイ・論考によって構成された本書は、ヒスロムの圧倒的な活動を網羅した1冊になります。

hyslom/ヒスロム

2009年からhyslom/ヒスロム(加藤至・星野文紀・吉田祐)は山から都市に移り変わる場所を定期的に探険している。この場所の変化を自分たちが身体で実感する事を一番重点に置き、その時々の遊びや物語りの撮影を行う。ここでの記録資料を作るにあたり、映像、写真の他に出会った人々を演じることや、日記、スケッチの作成、立体物の制作やパフォーマンスなど様々な方法を試みている。2012年第6回AACサウンドパフォーマンス道場で優秀賞を受賞。